Montevideo, a 300 años del proceso fundacional

Marzo 2024 - Marzo 2025

La historiografía uruguaya ha fijado el año 1724 como el del inicio del proceso fundacional de Montevideo. Pero ¿qué comenzaba a fundarse entonces?. Ese año, en el contexto de la lucha de los imperios ibéricos en el Río de la Plata, un pequeño regimiento militar, comandado por el gobernador de Buenos Aires Bruno Mauricio de Zabala, se instaló en esta disputada geografía. Fue esta la última y más dilatada ocupación española en el largo proceso de conquista y dominación del territorio y de las poblaciones nativas.

La presente exposición, plantea múltiples interrogantes en torno a la colonia y sus implicancias; la curaduría pone asimismo el foco en el espacio público y en los usos que la comunidad ha hecho del mismo, conformando un paisaje cultural que se ha ido modificando a lo largo de estos 300 años. El despliegue de las piezas del acervo, nos permite encontrar historias atravesadas por múltiples complejidades y asimetrías, que sucedieron a lo largo de nuestra historia y que nos conectan con la contemporaneidad.

Desde aquellas seis familias que llegaron desde Buenos Aires en 1724 y la primera centena de colonos canarios -en su mayoría jóvenes labriegos y artesanos- que se lanzaron a poblar una tierra inhóspita en 1726, hasta los inmigrantes que arribaron a una Montevideo en continuo crecimiento a fines del siglo XIX y principios del XX. Se incluye en esta narrativa, a una población nativa preexistente y resistente a la colonia que habitaba “..un espacio de fronteras, en el sentido de zonas geográficas de interacción entre dos o más culturas”1 y se resignifican legados culturales que históricamente han sido valorados en forma asimétrica.

Si entendemos a los museos como espacios que contribuyen al desarrollo del pensamiento crítico y a la construcción de la memoria colectiva, visibilizar la multiculturalidad, se torna una tarea imprescindible. Hoy la superabundancia de acontecimientos cambia la manera en que percibimos el mundo. Ante este cambio de paradigmas, que esta conmemoración sea también una oportunidad para reflexionar colectivamente acerca de qué ciudad queremos habitar.

Desde el paisaje sin límites a la ciudad novísima

“La fiesta de los sentidos no solo se nutría de olores. Las fuentes de sonido eran escasas y casi todas naturales, el agua el vieto y las tormentas; sólo los carros y carretas con sus golpes sobre alguna calle empedrada escapaban a esta regla. Pero en realidad lo que volvía fino y alerta al oído era su experiencia del silencio. En otras palabras, el hombre no había logrado desplazar al paisaje natural en la ciudad más grande del país: piaras de cerdos, perros salvajes, tal vez rabiosos, vivos o putrefactos, perdices, orines y excrementos, pantanos, flores silvestres, cardos y prolongados silencios, eran el variado nutriente cotidiano de los sentidos del montevideano.“2

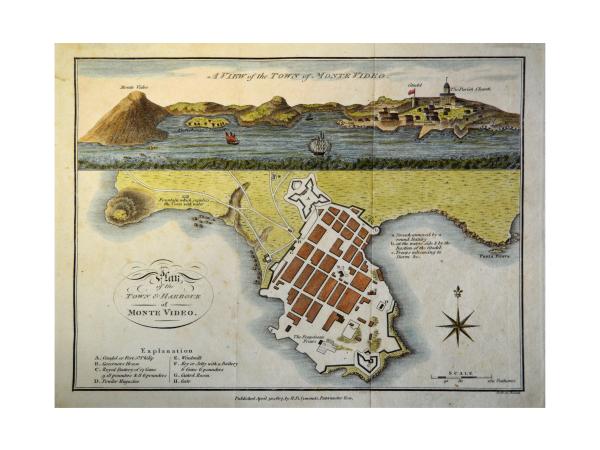

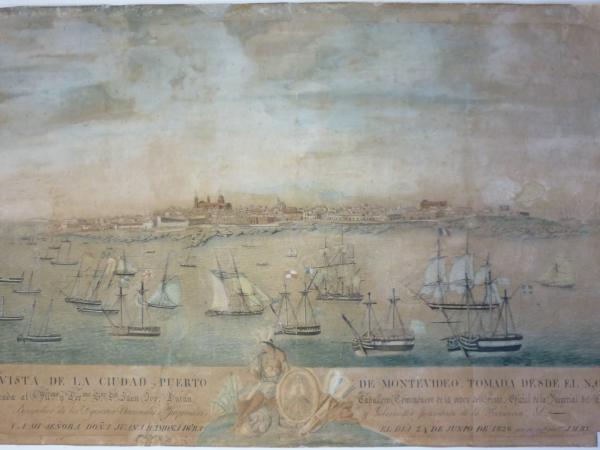

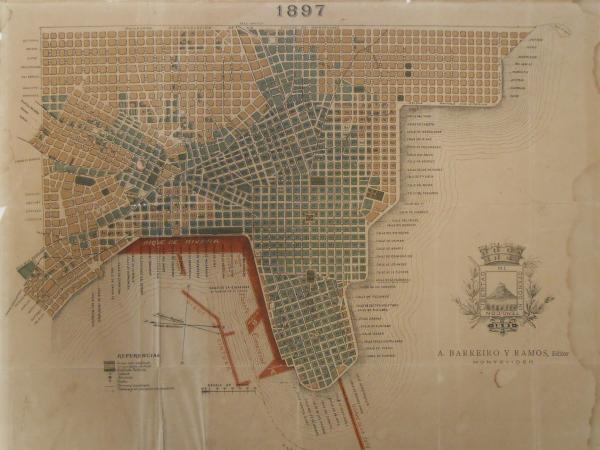

El paisaje de Montevideo ha cambiado drásticamente en sus tres siglos de historia. Paulatinamente, transitó desde el citado período fundacional, iniciado en 1724, hacia el trazado de una Ciudad Nueva, tras la demolición de las murallas coloniales en 1829. Esta primera expansión de Montevideo, fue acompañada por la aparición de villas y pueblos que, en el correr del siglo XIX, se integraron a la ciudad como barrios con características e identidades muy diversas.

Los cambios políticos, ocurridos en el territorio oriental -especialmente en Montevideo- durante la primera mitad del siglo XIX, no modificaron las bases socioeconómicas; las asimetrías originadas durante el período colonial se extendieron más allá de 1830. La primera generación del patriciado oriental se conformó por sacerdotes, abogados y hombres de armas. El poder se asoció, además de al saber, a las fortunas generadas por la producción pecuaria y el comercio, incluido el tráfico de esclavos.

Al finalizar la Guerra Grande, en 1851, se produce una rápida ocupación de la Ciudad Nueva; un crecimiento que hacia fines del S XIX estaba limitado solamente por la oferta y la demanda. Con el objetivo de ordenar esta nueva expansión, en 1878 se aprobó el trazado del Boulevard General Artigas que definiría a la "Ciudad Novísima". Una expansión de Montevideo en la cual las clases acomodadas ostentaron su estatus encargando la construcción de edificios suntuosos y mansiones de estilo ecléctico. El espíritu de la belle époque, dejaría una generosa impronta en Montevideo. Entre 1890 y 1910, con el ánimo de embellecer la ciudad, se promovieron distintas obras públicas y se crearon los grandes parques montevideanos, diseñados por los paisajistas franceses Charles Thays, Charles Racine y Édouard André.

Montevideo, la ciudad que borra sus huellas

"Las ciudades como los sueños, están construidas de deseos y miedos, aunque el hilo de su discurso sea secreto y sus reglas absurdas, sus perspectivas engañosas, y toda cosa esconda otra". Italo Calvino, Las ciudades invisibles.

El museo no es un espacio neutro, las distintas narrativas plantean tensiones y nuevas preguntas. El análisis del acervo, propicia relecturas y visibiliza conflictos, potenciando así su capacidad poética y simbólica.

Montevideo, a 300 años del proceso fundacional, invita a recorrer las obras expuestas escudriñando lo que se muestra y los casilleros vacíos; descubriendo lo que pervive en el tejido urbano de la ciudad y lo que ya no está. Desde las obras de los “dibujantes y acuarelistas viajeros”, que imprimieron visiones casi etnológicas de nuestro territorio y sus habitantes a mediados del siglo XIX, hasta las instantáneas de Jesús Cubela, quien registra, a principios del siglo XX, un paisaje cultural con intensos contrastes sociales y otra forma de habitar la ciudad.

Entre los primeros, se destaca la obra de Conrad Martens, quien se integró a la expedición del Beagle en 1832 y nos legó una serie de acuarelas de Montevideo, sus habitantes, costumbres y uso del espacio público. Adolphe D´Hastrel, en tanto, realizó hacia 1845, cuantiosas vistas de Montevideo, el puerto y la Aguada. Su serie Azoteas, muestra a estas como ámbitos de encuentro y reunión; impresiones de una arquitectura identitaria que fue dasapareciendo de nuestra ciudad a lo largo del siglo XIX.

Los procesos inmigratorios de las últimas décadas del siglo XIX y principios del siglo XX dejaron su impronta tanto en el ámbito social y cultural como en la trama de la ciudad. Maestros de obra y orfebres italianos y españoles, materializaron buena parte del eclecticismo historicista que fue sello identitario de Montevideo. Las casas de patio con claraboya conformaron otro tipo de construcción característico del período; la acuarela Azotea Sarandí entre Ituzaingó y Treinta y Tres, de Pierre Fossey, ilustra un modelo de vivienda, que en Montevideo se encuentra hoy en peligro de extinción.

La obra de Marcos Fainsten, Interior del conventillo de la calle Durazno (1950), descubre más que un tipo de unidad habitacional, un fuerte tejido social y cultural afrodescendiente que trasciende al candombe como expresión de una comunidad. El desalojo de más de 300 familias que alquilaban viviendas en los barrios Ansina y Reus al Sur, en 1978 y 1979, se ejecutó con la excusa de elevar el nivel inmobiliario y social de la franja costera. En plena dictadura cívico-militar, se desarticuló primero el conventillo Gaboto y, posteriormente, el Mediomundo, el Ansina y el Porcille.

El puerto se representa reiteradamente como parte del paisaje y la memoria; pues ha acompañado buena parte de la historia de la ciudad, generando un fuerte sentido de pertenencia. Hasta la implementación de la Ley de Puertos, en 1992, el vínculo entre el puerto y la ciudad fue muy estrecho, conformando, además, un espacio público y lugar de paseo familiar los fines de semana.

La ciudad espejo y reflejo de la vida de sus habitantes; el paisaje urbano como factor identitario de la ciudad, testigo histórico de las relaciones humanas. El desarrollo no debiera implicar en Montevideo, la inexorable desaparición de las capas o sustratos que conectan nuestra historia con la contemporaneidad.

Lic. Rosana Carrete

Directora

Museo Histórico Cabildo

1. Bracco Diego, Cautivas entre indígenas y gauchos, 2016 EBO. 2. José Pedro Barrán, Historia de la sensibilidad en el Uruguay. La cultura “bárbara y el disciplinamiento”, Montevideo Ediciones de la Banda Oriental, Vigésimosexta edición, 2019.

A 300 años de un encuentro problemático: Montevideo colonial y los pueblos indígenas

El territorio de Montevideo estuvo habitado por grupos humanos desde hace al menos 13.000 años. Se han encontrado testimonios arqueológicos en las costas del río Santa Lucía, del arroyo Manga, y en Punta Espinillo, entre otros lugares. Hacia el inicio del proceso fundacional de la ciudad, al momento del arribo de las primeras familias bonaerenses y canarias, no es posible postular la existencia de una identidad indígena pura, común a todos los pueblos y ajena al tiempo histórico. Para entonces, los indígenas se habían retirado hacia el interior del territorio, tras padecer la superioridad de los instrumentos y organización militar de los europeos.

Las fuentes escritas que nos informan sobre ellos son contradictorias y sesgadas, pues fueron producidas únicamente por actores europeos, militares y autoridades civiles, misioneros religiosos. La documentación suele abundar en los momentos de conflicto (robos de ganado, amenazas de guerra o guerra declarada) y volverse muy escasa durante los períodos de paz, que también los hubo, en los que se practicaba el intercambio de bienes y servicios. El mestizaje, el evidente y el oculto, aunque siempre fue habitual, generaba conflictos en una sociedad que consideraba a la “limpieza de sangre” como una virtud excluyente —recordemos que para ser cabildante era requisito no contar entre los antepasados con “indios, negros, judíos, moros, herejes o penitenciados por la Inquisición”.

Para los españoles asentados en el Río de la Plata los indígenas se dividían en dos grandes grupos, que no respondían a distinciones étnicas o lingüísticas, sino al tipo de vínculo que mantenían con ellos. Por un lado, el lado aliado, estaban los indios “tapes” o “misioneros”, evangelizados y reducidos en pueblos o “misiones” dirigidas por órdenes religiosas, sobre todo la jesuita. Por el otro, los indios “infieles” o “salvajes”, no convertidos al catolicismo, tampoco reducidos, de vida seminómada, y por lo general enemigos, aunque no siempre, de los europeos.

Los “tapes-misioneros” eran en su mayoría guaraníes. Vivían en reducciones al norte del actual territorio uruguayo, en donde trabajaban la tierra, cuidaban el ganado, producían bienes para el consumo de otros pueblos y ciudades (artesanías, mobiliario), y observaban los deberes religiosos. Cuando se los requería guerreaban en nombre del Rey contra otros pueblos indígenas o contra los portugueses.

Una de las primeras medidas adoptadas por Zabala para Montevideo fue solicitar a los superiores jesuitas el envío de 1.000 indios desde las misiones. Llegaron en marzo de 1724 conducidos por dos sacerdotes y de inmediato fueron destinados a los trabajos más rudos: fosear el recinto, levantar espaldones de tierra, picar y mover piedras, acarrear madera (tarea durísima, pues debía traerse desde las orillas del río Santa Lucía, a unos 25 km. de distancia).

El padre jesuita Cayetano Cattaneo, arribado a la plaza con el segundo contingente de familias canarias en 1729, se lamentó del estado en que se encontraban los “pobres indios sin casa ni techo, expuestos después de sus fatigas al agua y al viento”, y comprobó el inmenso poder que sobre ellos ejercían los sacerdotes de su congregación:

Un indio de los más robustos no quería aquel día trabajar en la cortina de un baluarte. Irritado el Comandante de la fortaleza dio orden a los soldados que lo pusieran en prisión. El indio al oír prisión (palabra cuyo significado entendió muy bien) tomó un manojo de flechas y montó en el acto a caballo, y preparando su arco amenazaba al primero que se acercaba para tomarlo. Hubieran podido los soldados matarlo con los mosquetes, pero temiendo el comandante irritar a los otros indios si este era muerto, originando una peligrosa sublevación o al menos que todos huyesen, tomó el partido de hacer saber al Misionero la obstinación de aquel, para que, si era posible, pusiese remedio. Vino el padre y con pocas palabras que le dio lo hizo desmontar del caballo y dejar el arco y las flechas. Induciéndolo después con buenas y amorosas palabras a recibir algún castigo por su falta, hécholo tender en tierra le hizo dar 24 azotes con asombro de los soldados, al ver que el que poco antes no temía la boca de los arcabuces, se rindiese después tan pronto a sólo las palabras del Misionero, y mucho más se maravillaron cuando oían que en medio de los azotes no hacía otra cosa sino invocar a Jesús y a María en su auxilio.1

Muchos de estos indios misioneros se fundirán en la población criolla de la naciente ciudad. También fueron empleados en la construcción de otros centros urbanos (Víboras, Dolores, Mercedes, Maldonado, San Carlos, Minas) y formaron el núcleo poblacional original de la mayoría de las aglomeraciones del Uruguay. La expulsión en 1767 de la orden jesuita de los territorios americanos provocó el exilio de más de 30.000 indios misioneros, los que se repartieron en distintos puntos de las costas de los ríos Paraná y Uruguay o se transformaron en peones de estancia. La influencia tape-misionera en el país, que permanece en muchos aspectos invisibilizada, puede rastrearse desde la toponimia hasta el uso del mate.

El otro gran grupo indígena, a ojos europeos, lo conformaban los indios “infieles” o “salvajes”, integrado por distintas etnias: charrúas, yaros, bohanes, minuanes (o guenoas). Durante el proceso de fundación y las primeras décadas de vida de Montevideo los indios que circulaban por la campaña eran los minuanes (así aparecen referidos en las Actas del Cabildo). Su dominio territorial abarcaba una extensión mayor a la del actual Uruguay, derramándose hacia Río Grande do Sul. Los charrúas, por su parte, señoreaban los terrenos al occidente del río Uruguay, en las actuales provincias argentinas de Santa Fé y Entre Ríos. La derrota militar sufrida en 1750 a manos españolas terminó con reducciones forzadas (en Concepción de Cayastá) y con el desplazamiento hacia el oriente del río Uruguay, en donde vivirían durante casi un siglo, hasta que la política de exterminio practicada por el nuevo Estado Oriental del Uruguay desde 1830 acabó con la mayor parte de la población y su forma de vida.

El investigador Darío Arce Asenjo propone, para pensar a estos pueblos y su vínculo con los españoles, la idea de indio-frontera2. El indio no reducido en misiones, su organización, costumbres y modo de vida, configuraba en los hechos una línea –móvil y disputada– entre las ciudades y pueblos españoles y la “barbarie salvaje”. El indio-frontera representaba peligro y amenaza para el orden a establecer: era un indio sin fe, sin ley y sin rey.

Los pobladores de la naciente Montevideo entraron en conflicto con los minuanes inmediatamente. En noviembre de 1730 un cabildante denunciaba: “tengo noticia zierta que oy dos de Nov.re deste presente año an imbadido los Indios Minuanes las estancias (...) de las quales se llevaron todas las cavalladas y ganados vacunos”. Se solicitó a Buenos Aires el envío de carabinas, sables y lanzas para presentarle al enemigo “poderosa mano”, pues de lo contrario avanzarían “no solamente a estancias y chacaras sino también a toda esta vecindad”3. Los conflictos por los recursos de la campaña desembocaron en un gran alzamiento indígena, que no fue apaciguado sino hasta 1732, cuando dos caciques minuanes concurrieron a Montevideo a pactar la paz. Los minuanes parecen haber negociado desde una situación de fuerza, pues no accedieron a devolver los caballos por hallarse “repartidos en diferentes partes (...) y ser cogidos en buena guerra”4. En 1751, con la llegada a Montevideo del primer gobernador José Joaquín de Viana, una partida militar, bien organizada y pertrechada, acabó definitivamente con la amenaza de los minuanes. Los que pudieron sobrevivir se refugiaron en las misiones o en los montes.

Por supuesto, esta división de los pueblos indígenas en dos grupos practicada por los contemporáneos europeos no puede sostenerse hoy en día. Existe sobrada documentación que muestra, por ejemplo, a indios minuanes cristianizados viviendo en reducciones y manteniendo relación con sus parientes “infieles”. En ocasiones, grupos seminómades se refugiaban en las misiones para escapar de los bandeirantes o encomenderos, que realizaban expediciones de captura para venderlos como esclavos. Son también numerosos los reclamos del Cabildo de Montevideo por indios tapes robando ganado en estancias de su jurisdicción. A su vez, los sistemas de alianzas variaban según el contexto: a veces jesuitas, guaraníes y minuanes se enfrentaban a charrúas (Batalla del Yi, 1702); otras, los guaraníes participaban en las luchas contra los portugueses de Colonia del Sacramento (1704, 1735, 1762); otras, jesuitas y guaraníes guerreaban contra españoles y portugueses (Guerra Guaranítica, 1754-1756).

La realidad indígena durante el siglo XVIII estaba atravesando un proceso que llevaría al final de una forma de vida y cultura. Para inicios del XIX los actores europeos de ese “espacio de frontera” tenían todo dispuesto para asestar el golpe de gracia a los grupos que permanecían en la “infidelidad”. Conformaban estos un problema común para la sociedad colonial, lo que ha contribuido a oscurecer las diferencias que existían entre los distintos pueblos.

La sociedad colonial, parada sobre un mundo de certezas y mandato imperativo, con un modo estricto de sentir la fe y las obligaciones que ella traía, no podía ni sabía cómo resolver el “problema indígena”. Los estados republicanos surgidos tras la crisis política de inicios del XIX heredaron estas incapacidades, y les sumaron otras aún más terribles: la guerra directa o solapada, el exterminio planificado, el ocultamiento permanente.

Gonzalo Leitón . Investigador Museo Histórico Cabildo

1. Buenos Aires y Córdoba en 1729. Según cartas de los padres Cayetano Cattaneo y Carlos Gervasoni, Societatis Iesu. Buenos Aires: C.E.P.A., 1941, pp. 121-122. 2.Arce Asenjo, Darío, Uruguay, una nación de extremo-occidente en el espejo de su historia indígena. Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria, 2023. 3. Actas del Cabildo de Montevideo, 4 de noviembre de 1732. Revista del Archivo General Administrativo. Vol. I., 1885, pp. 279-280. 4.“Acta de la celebración del tratado”. Documento 34. En Azarola Gil, Luis Enrique, Los orígenes de Montevideo, 1607-1749. Montevideo: IMM, 1976, p. 264.